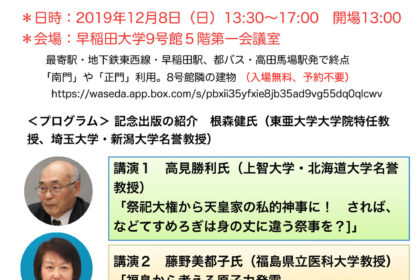

憲法ネット103出版記念・2周年記念シンポジウム「福島から考える原子力発電」

憲法ネット103出版記念2周年シンポジウム

2019年12月8日:早稲田大学

福島から考える原子力発電

はじめに

タイトルを「福島から考える原子力発電」としたのは、福島の住民として、原発事故に遭遇し、驚き、狼狽え、じたばたした経験を通して、原子力発電について「帰納的に考える」という趣旨です。

1.福島原子力発電所の歴史

「原子力立国計画」という言葉にみられるように、原発推進は、国の政策として展開され、電力事業者が担ってきました。浜通りは多くの人が出稼ぎを経験してきた過疎地であり、国や電力事業者が「明るい未来」を謳いつつ、迷惑施設である原発を押しつけてきたという側面はあるものの、福島県および地元自治体が、原発を積極的に誘致してきたということも記憶しておかなければなりません。

2.事故前の原子力災害対策

1999年のJCO臨界事故では、2人が急性放射線被ばくにより亡くなり、周辺住民の避難や屋内退避が要請され、災害対策基本法の不備が明白になりました。そこで、原子力災害対策特別措置法が制定され、国の体制の強化や原子力事業者の責務の明確化が図られ、国の指針に基づき、地方公共団体は事業者等と共同して防災訓練を実施するものとされました。しかしながら、想定された事故が、JCO事故レベルであったため、今回の事故に適切に対処できませんでした。防災訓練では、避難する区域がサイトから半径2㎞とされていたため、実際の住民避難は大混乱となりました。大熊町に設置されたオフサイトセンターは、建物内の放射線量が高くなり、通信手段も制限され、期待された機能を発揮することができませんでした。

3.「想定外の事故」と混乱

国、東京電力、地元自治体、さらには住民においても、過酷な事故に対する準備が欠如していたため、被害が大きくなりました。

国や東電の対応は、事後的なものとならざるを得ず、適切な対応であったと評価される対策についても、住民の信頼を得ることができませんでした。

国や東電が、住民のパニックを避け、即時に適切な情報の提供を行わなかったために、混乱が大きくなりました。

4.福島の被害

放射能汚染により、避難により、原発サイトにおける作業や除染作業により、憲法13条の生命に対する権利、22条で保障される居住、移転、職業選択の自由、25条で保障される生存権、13条および25条で保障される環境権が侵害されました。27条で保障される勤労の権利、29条で保障される財産権、22条および29条で保障される営業の自由が奪われました。26条で保障される教育を受ける権利も侵されました。

福島の原発10基については、すべて廃炉が決定されましたが、東電の計画通り30年から40年後に廃炉作業が終わるという見通しは立っていません。テロや武力攻撃への対処も行われていません。にもかかわらず、福島県内の7割の自治体は、原子力災害の際の個別避難計画を策定していないのです。

おわりに:福島から考える原子力発電

藤野美都子:福島県立医科大学医学部人間科学講座

参考資料(画面をクリックすると下段にページ送りのガイドが表示されます)

e829d2886151d5964bbb546d811dc2e9パワーポイントスライド

(画面をクリックすると下段にページ送りのガイドが表示されます)